BMW 品牌自家的 SUV 車款以 1999 年代號 E53 初代 X5 作為濫觴。後續品牌 SUV 休旅家族持續壯大,陸續衍生出 X3、X6、X1,甚至近年還有 X4、X2、以及尺寸最大的三排座休旅 X7。而 BMW 品牌其實相當早就經營豪華入門級距,早在 2009 年就推出代號 E84 的初代 X1、作為品牌休旅產品線向下延伸至入門的前鋒戰力,不過當時 X1 仍舊以品牌傳統的縱置引擎後驅底盤打造,而且車高僅落在 154 公分左右,造型定位也比較接近底盤略為加高的小型跨界車款。

到了 2015 年推出代號 F48 的第 2 代 X1 時,BMW 替 X1 改採用當時旗下小型車款逐步導入的 UKL2 前驅底盤架構,不僅更動為橫置引擎前驅,而且在車高設定上也拉高、突破 160 公分來到 1,612mm,整體塑形與定位更向 X3、X5 這類傳統 SUV 靠攏,前驅底盤也帶來更佳的空間規劃,而且直至產品末期 X1 在臺依舊有相當穩定的銷售表現。

只不過在 F48 X1 問世 7 年後,有鑑於市場上有 Audi Q3、M-Benz GLA、Volvo XC40 等多方對手的競爭,再加上電氣化時代來臨,BMW 原廠在 2022 年 6 月推出代號 U11 的第 3 代 X1 車系,提供傳統燃油、48V 輕油、PHEV 插電式油電混合、還有車系首見的 iX1 純電等多元的動力選項,更成為品牌旗下前驅平臺中首款兼具 3 大動力類型的車系,車長更一舉拉拔到 4.5 米、空間與車高也顯得更為方正。

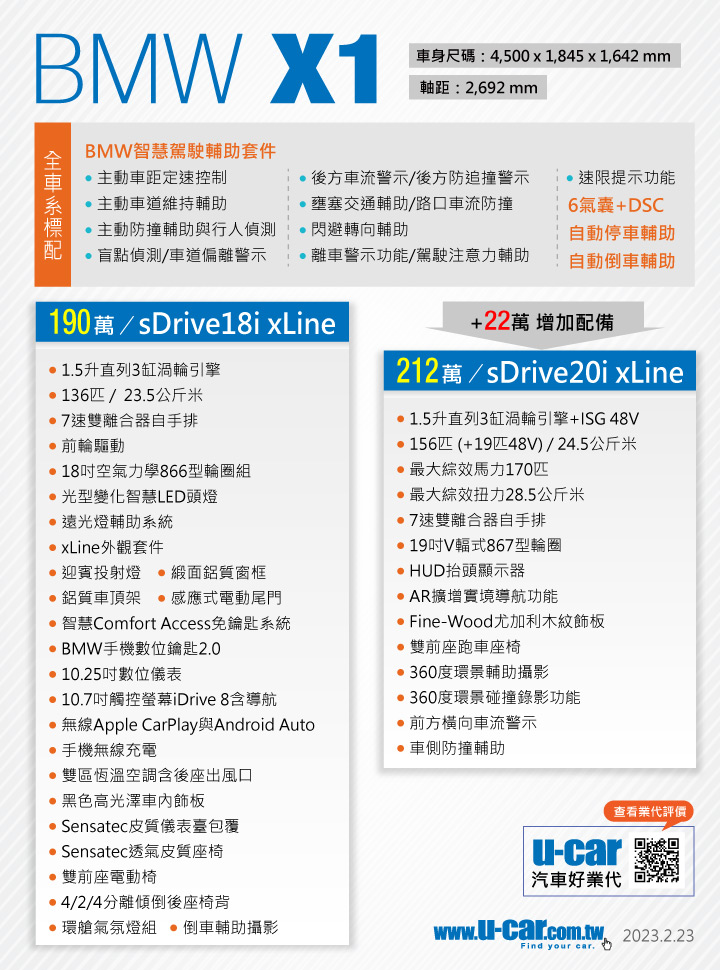

臺灣市場則是在 2022 年 9 月就開始開放預訂大改款燃油 X1 與純電 iX1,後續更開出燃油分為 sDrive18i xLine 190 萬、sDrive20i xLine 212 萬,而純電 iX1 xLine 為 222 萬的預售價,2023 年 2 月正式售價則與前述相同。接單表現部分雙車系目前已累計超過 2,000 張,年度配額 iX1 為 1,000 輛、燃油版約為 1,300 輛,iX1 更是接單突破 1,000 張、成為目前銷售的最大宗,燃油版中 sDrive20i 占比 7 成、入門 sDrive18i 則佔 3 成。

在話題性的純電 iX1 於 5 月交車之前,U-CAR 先行受總代理汎德之邀,遠赴南投國姓試駕大改款的 X1 sDrive20i,搶先體驗這代 X1 的科技精進,並幫讀者分析適合的車型選擇。

尺碼放大更向 C-Segmet SUV 靠攏,導入最新燈具科技與設計語彙

首先來看大改款 X1 的車身尺碼,筆者前述提到 X1 在 U11 世代較前兩代有所放大,這代燃油版 X1 長寬高來到 4,500x1,845 x 1,642mm、軸距為 2,692mm,相較於第 2 代 X1 的 4,447x 1,821 x 1,598mm、軸距 2,670mm,其車長增加 53mm、車寬加寬 21mm、車高加高 44mm,軸距也放大 22mm,全車風阻係數則降低為 0.26。

第 3 代 X1 車長對比初代 X3 的 4,564mm 仍是有所差距,但這代 X1 放大後的尺碼已逐步來到接近傳統 C-Segment SUV 等級,橫向對比過去同級包含 Audi Q3、M-Benz GLA、Volvo XC40 這類普遍車長落在 4.4 米的對手大上些許。若以國人熟知的車款大小來說,這代 X1 亦比車長 4,460mm 的 Toyota Corolla Cross 大,接近第 1 代 Honda CR-V 的 4.5 米車身大小。

| 大改款 BMW X1 車身尺碼與對手比較 | |||||

| 車型 | U11 X1 | F48 X1 | Audi Q3 | M-Benz GLA | Volvo XC40 |

| 車長(mm) | 4,500(+53) | 4,447 | 4,484 | 4,410 | 4,440 |

| 車寬(mm) | 1,845(+21) | 1,821 | 1,849 | 1,834 | 1,863 |

| 車高(mm) | 1,642(+44) | 1,598 | 1,616 | 1,611 | 1,657 |

| 軸距(mm) | 2,692(+22) | 2,670 | 2,677 | 2,729 | 2,702 |

所以從車身尺碼放大、造型更為方正的手法來看,這代 X1 更向老大哥 X3、X5 靠攏,不僅更要吸引家庭買家,也搭配諸多科技比起前述兩代更為精緻。像國內標配最高階的光形變化智慧 LED 頭燈,遠光燈採用 Matrix 矩陣式燈源,並整合了包含主動轉向、遠光燈智慧遮蔽防眩等功能,頭燈組內部的晝行燈也改採新世代雙倒 L 型設計、比起前代的多角形更為簡約,原廠更強調其方向燈擁有與 7 Series 相同的「Heartbeat」心跳般閃爍效果。

相連式的雙腎型水箱護罩處則比起前代更為放大方正、且邊角銳利,在護罩中央整合平整化的毫米波雷達,霧銀的直柵也更顯質感。值得一提的是,燃油版 X1 在水箱護罩與下氣壩皆為簍空式,並具有主動式進氣調節水箱護罩設計,但純電版 iX1 則在水箱護罩為封閉形式。原廠也強調車頭整體塑形有塑造 X 型視覺,引擎蓋中央處更像上隆起與水箱護罩結合。由於國內全車系都標配 xLine 套件,所以在前保桿兩側有 L 型霧銀飾條點綴,而非 M Sport 套件車型較為立體動感的感受。

車側部分,一如前述這代 X1 不像前兩代在後檔有著較為傾斜的造型,整體在 D 柱線條是比前代更為直挺,國內 xLine 套件標配的緞面鋁質窗框、鋁質車頂架,搭配霧銀車外後視鏡點綴,都讓 X1 顯得相當精緻,這代 X1 車側的肩線等線條顯得更為簡約,並改採與 2 Series Active Tourer 相同的外掀式平整化車門把手。

而新車也標配手機數位鑰匙 2.0 技術,使用有 UWB 技術的 iPhone 無須感應門把就能直接開門進入,開門後更有獨特的 BMW 字樣迎賓燈。xLine 套件輪拱為黑色鋼琴烤漆、M Sport 會是車身同色。而 sDrive20i 標配的是 19 吋 V 輻式銀黑雙色輪圈,比 18i 的 18 吋鋁圈更大、造型與 xLine 套件相得益彰,筆者拿到試駕車是採用 Hankook Ventus S1 Evo3 為原廠配胎、但同行也有其他媒體試駕車採用相似等級的 Pirelli P Zero 配胎。

車尾方面,大改款 X1 採用全新的 3D 立體 LED 尾燈,除了加入些許黑色燻黑元素,整體更呈現俐落的 L 型尾燈,尾門中央仍舊整合牌照框,後保桿處 xLine 套件車型在兩側導入 L 型霧銀飾條與車頭呼應,中央也有霧銀後下擾流點綴。不過這代 X1 就算是燃油版,都已改採隱藏式排氣尾管設計。

iDrive 8 座艙筆前代大幅近化 2 個世代,放大空間表現更實用

內裝方面,大改款 X1 大致與 2 AT 類似,皆搭載懸浮式曲面螢幕,以 10.25 吋虛擬數位儀表、搭配 10.7 吋中控觸控螢幕組合而成,採用最新世代的 iDrive 8 介面,配有智慧語音助理 2.0、無線 Apple CarPlay 與無線 Android Auto 等科技,相較 F48 X1 的 iDrive 6 系統座艙在科技面有著相當大的差異。另外在 sDrive20i 以上等級還追加 AR 擴增實境導航功能、以及 HUD 抬頭顯示器。而原廠日前已表示 X1 與 iX1 的系統可在未來從 iDrive 8、升級為 iDrive 9,但目前 X1 上沒有看到像 7 Series 的 Youtube 觀看功能。

方向盤則為與 2 AT 一樣的新世代簡約設計、並沒有 ACC 車距的切換鍵。HUD 抬頭顯示器則不同於 2 AT 的鏡片式、改採前檔投影式設計,並且有標準畫面、駕駛輔助畫面、或是動力顯示畫面可切換。儀表板在一般模式下有 3 種風格可切換,並可直接將道路虛擬顯示、Google 地圖投放於中央。

中央鞍座的排檔也改為撥鍵式、整合中央鞍座的懸浮式設計,並取消過去的 iDrive 旋鈕,僅保留音量鍵與部分快捷鍵,行車模式改為單一 My Modes 按鈕取代,大部分功能與 2 AT 一樣需透過觸控螢幕直接操作,螢幕旁有多媒體、電話、導航等快捷鍵,並且在燈光、駕駛細部設定等有與 iX 一樣的「三橫線」漢堡菜單快捷鍵。但懸浮式中央鞍座的設計,其實對於取用下方物品沒有太好操作,好在此次的 15W 手機無線充電具有固定桿設計,讓手機在行車時較不易滑動。

透氣皮質儀表臺包覆及 Sensatec 皮質座椅為全車系標配,尤其皮質包覆儀表臺具有絕佳觸感,雙前座電動椅在駕駛座含有記憶功能、20i 並有延伸腿靠,但可惜雙前座皆沒有電動腰靠,標配的 6 支音響音質並未太過亮眼、建議可加選 3.9 萬的 harman/kardon 音響。整合於中央螢幕控制的雙區恆溫空調、並有後座出風口與後方 2 組 USB-C 充電孔,副駕駛座前方有冷氣出風口、但筆者認為冷房效果與日系車還是有所差距。

而這代 X1 在空間機能性也有所強化,尤其頭部空間有所挑高,唯獨前座兩側的 A 柱在行駛時、會較容易遮擋視野。後排座椅標配 8 段傾角可調整,後座椅墊前後滑移功能、需選配 1.9 萬元的後座可調式空間管理系統才會搭載,不過筆者認為選配該功能的必要性不高。相當大面積的全景天窗,則是在純電 iX1 才有標配,20i 車型仍需加價 7.9 萬才能選配。

後座以筆者身高 178 公分乘坐下,膝部空間有 2 拳、頭部空間則有 1 拳的表現,而且椅背在最傾躺處也相當舒適。不過即便 X1 後座中央的隆起未若品牌後驅底盤 SUV,而且 X1 燃油版地板還有向下挖深塑造不錯的空間感,但若以後座橫向空間而言,X1 要乘坐 3 人的餘裕度還是不如老大高 X3 或 X5,而且中間第三人安全帶是收納於後車頂上方的形式,使用上較為不便一些,使用時也會遮擋住後擋的視線。此外,X1 在後窗無法全數降至最底,對於許多後座家人欣賞風景時也有些侷限。

sDrive20i 在後排未傾倒前擁有 540 公升容積、相較前代增加 35 公升,後排傾倒後則可擴充至 1,600 公升、相較前代增加 50 公升,但 sDrive20i 後廂底板下方配有 48V 鋰電池、隔板無法全數上掀。至於純電 iX1 則縮減 490~1,495 公升。不過 X1 後排座椅沒有行李廂處的快傾功能,4/2/4 座椅必須打開後門分別傾倒。

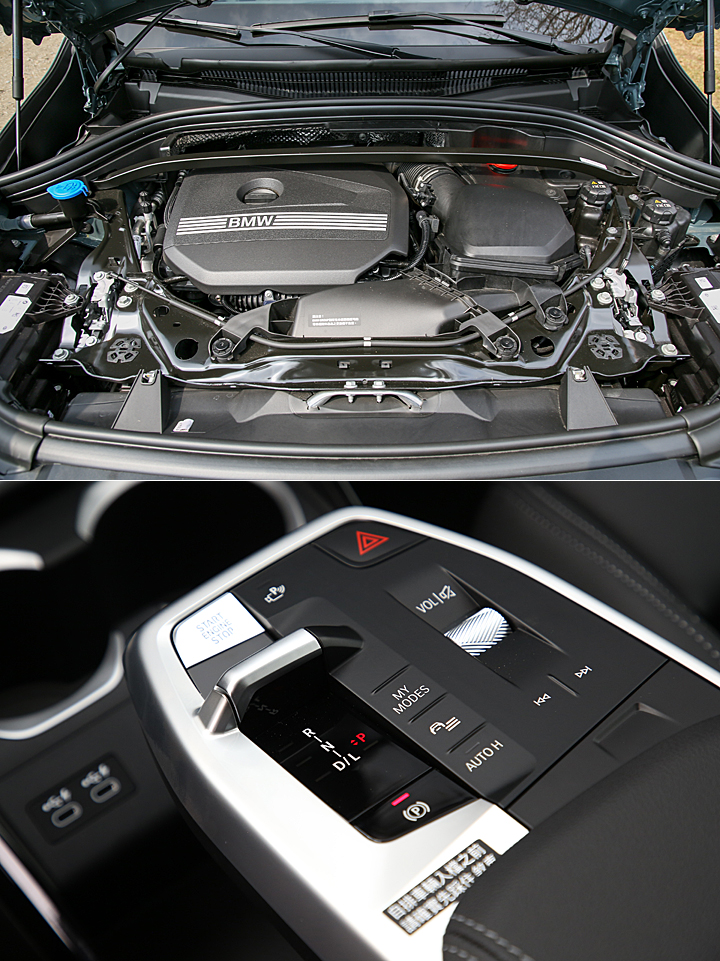

3 缸 ISG 48V 動力足敷家庭使用,底盤動態反應比想像更運動

sDrive20i 動力為前輪驅動配置,與國內的 220i Active Tourer 相同,同樣採代號 B38 的 1.5 升 TwinPower Turbo 直列 3 缸汽油渦輪引擎與 ISG 48V 輕油電系統組合,搭配 7 速 Steptronic 雙離合器自手排變速箱,引擎本體具有 156 匹馬力、24.5 公斤米扭力。至於 ISG 48V 系統可於全油門急加速時啟動 eBoost 模式、提供額外 19 匹馬力輔助並降低渦輪遲滯,讓 X1 sDrive20i 擁有 170 匹的最大綜效馬力、以及最大綜效扭力 28.5 公斤米的輸出,靜止加速破百為 8.3 秒。

行車模式則有 Personal 個人化、Sport 運動、Effieient 節能,還有可帶來不同氛圍效果的 Expressive 悅動、Digital Art 量子花園共計 5 種行車模式。其中在 Sport 模式中,動力驅動系統可分為舒適/運動 2 段切換,ESP 動態駕駛則可分為運動/進階運動/DSC off 共 3 種,轉向則分為舒適/運動 2 段切換。只不過像此次標準的 sDrive20i 就僅有 L 檔低速檔配置,要選配 14.9 萬的 M Sport 套件才會擁有 S 檔運動檔與換檔撥片。

X1 sDrive20i 這套動力組合,對試車組而言並不陌生,先前已在 220i Active Tourer 上體驗過。有趣的是,雖然 X1 車身較大,但與 2 AT 的車重大約都是 1.5 噸、X1 20i 的車重為 1550 公斤多出 50 公斤,零百加速從 2AT 的 8.1 秒、略增為 8.3 秒,所以實際驅策起 X1 sDrive20i,並沒有明顯比 2 AT 顯得更為重拖的感受,甚至筆者試車時滿載 4 名成人與多個隨身行李,因為有了 ISG 48V 輕油電系統的輔助,讓 X1 在瞬間急加速時的動力,仍可符合駕駛提速的需求。

坦白而言,若對比大改款前同樣為 X1 sDrive20i 代號、輸出 192 匹/28.5 公斤米的 2.0 升 4 缸渦輪動力,新一代 X1 20i 的這套 1.5 升 3 缸渦輪+48V 組合,確實在加速與衝勁有比過去的 2.0 升 4 缸稍慢,由加速破百帳面數據來看確實也從前代的 7.6 秒、增加為 8.3 秒。不過在新一代 20i 低速有 ISG 48V 的輔助下,2 者差異最主要仍是體現在中高速後加速的延展性,還有 3 缸引擎在部份低速高負載情況下、仍會略有 3 缸特有的抖動感受,但若不仔細察覺已比過去 BMW 的 3 缸車款輕微。

而新一代 X1 20i 這套 48V 系統由於是採與變速箱整合的 ISG 形式,筆者認為相較 BMW 過去部份車款用的 BSG 48V 皮帶式啟動馬達輕油電系統,整體 48V 系統的滑行熄火介入更為順暢、怠速熄火後發動的瞬間震動也較小,只不過在舒適或 Personal 等模式預設仍會開啟怠速熄火。不喜歡怠速熄火功能的駕駛,建議可切換為 Sport 模式行車。

筆者試駕時偶爾切換至 Personal 模式,可發現若重踩油門 48V 加速輔助介入時、儀表會出現「ePower」字樣,輔助動力介入的感受都算順暢並不突兀。Efficient 節能模式則顯得油門踏板空行程較多,加速較為和緩。

至於筆者大部份體驗時使用的 Sport 模式,儀表板則僅會顯示轉速,Sport 模式下的引擎與變速箱反應較為積極,大部分時間動力搭配都相當「跟腳」,一般想要超車時撥到 L 檔可帶來更強勁的降檔反應、甚至儀表還會顯示電腦選擇的檔位;只是若山區需要降檔引擎煞車的情境,筆者認為 L 檔有時降檔速度還是未太過即時,若原廠能把撥片或手動換檔模式列為標配還是更佳,7 速 DCT 在山區換檔也較容易察覺雙離合器接合的感受。

底盤反應部分,其實這代 X1 出乎筆者意料的偏運動化,前軸控制明顯比起前代 X1 更靈活,較大側傾仍是 SUV 調性使然,整體卻仍算很好受控,彎中也比較少有車身前後的晃動、控制比起前代更為均衡。只不過標準設定的懸吊初段回饋就比起對手略為偏硬,尤其 20i 標配 19 吋鋁圈的情況下,低速時路面反饋到車內的碎震較為明顯、隨著車速提高就會減緩,另外低速懸吊壓縮到後段的機械回饋質感也略為單薄、行路質感未若老大哥 X3 厚實。建議注重家庭舒適的燃油版 X1 車主,建議就不須選配 20 吋鋁圈、或配有 M 款跑車化懸吊的 M Sport 套件。

X1 的車身整體剛性仍是相當扎實,而且前軸的轉向指向性算是相當清晰,只是 Sport 模式下的轉向手感略偏重手,建議用 Sport 行車時可進細部設定將方向盤回饋改為「舒適」。而 X1 原廠的煞車行程與制動力道都算充足、漸進,一般使用都能穩定煞停。高速時的風切聲抑制比前代出色,只不過後輪拱的噪音抑制表現自然與 X3 等級有差距,但整體隔音與 XC40、GLA 等對手都算伯仲之間。

標配「變換車道輔助」相當實用,20i 更搭載 360 度環景

駕駛輔助是筆者認為這代 X1 的精髓之處,比起前代 X1 在臺僅有基礎的 AEB 自動煞車、沒有 ACC,陣容可說豐富太多。而雖然 3 段 ACC 車距切換要進選單才能調整,但大部分時間 ACC 的控制都相當得宜,在儀表或 HUD 的道路虛擬實境顯示效果都相當直覺細膩,方向盤也有電容式感應機制、用摸的就能讓系統持續作動,無須施加力道扭轉方向盤讓系統偵測。

而且全車系無須選配就能擁有「變換車道輔助」,使用上只要輕撥方向燈(不需用撥到底)、手摸著方向盤,車輛就會判別是否有後方來車,安全無虞下就會自動轉動方向盤變換車道,整個切換車道過程相當流暢迅速,甚至也會判別若是路肩白線就不會讓車輛切換車道。360 度環景、自動倒車 50 公尺輔助亦是加分的配置。

品牌休旅前鋒全面革新的漂亮起手式,集結燃油、純電多元選擇

整體而言,筆者認為這代 X1 不論是外觀燈具的科技鋪陳、iDrive 8 新世代座艙、變換車道輔助,甚至是更為放大實用的空間,產品實力都比前代大輻進化,可說是展現品牌休旅前鋒的嶄新面貌。

當然若論動力的輸出來看,純電 iX1 確實是車系中最超值的選擇,但筆者認為這 3 種國內販售動力各適合不同的消費族群。sDrive18i 適合 190 萬預算型買家、並且不想負擔未來 48V 的養護成本族群;sDrive20i 則適合需要滿載家人更實用動力、但對 iX1 440 公里純電續航與家中充電環境有疑慮的消費者,豐富的配備基本上筆者認為只要強化音響就好;純電 iX1 則是有著 313 匹動力與四驅,並且可享受純電寧靜順暢的加速。最終該如何選擇,相信許多消費者心中都有各自的答案,但可以確定新世代 X1 全面強化戰線後,絕對是許多對手不容忽視的品牌主戰力。

討論區

成為第一個發表的人